百年学府底蕴

引领教育财务数字化浪潮

作为上海市属的综合性研究型大学,上海大学由教育部与上海市政府共建,是国家“211 工程”重点建设高校、上海市高水平地方大学建设高校,国家“双一流”建设高校。

百年积淀下,其师资力量雄厚,拥有两院院士、国家级人才计划入选者百余人,科研实力强劲,在材料科学、人工智能等领域屡获突破,年均举办超千场学术活动,师生足迹遍布全球。

图为:上海大学校区内的钱伟长雕像

作为学术交流与科研合作的高地,上海大学每年需应对大量市内出行用车场景:社会调研、学术会议,校企合作等。其用车需求复杂度与频率都比较高,传统管理模式已难以匹配高效运转的需求。

自2022年起,上海大学全面推进“财务数字化转型”,率先完成校园5G专网覆盖,构建云网融合的数字底座,并启用财务智能报销系统——通过嵌入内控规则,对接税务平台查验发票真伪,实现预算、核算、报销全流程线上化,为后续引入第三方数字化服务商奠定基础。

数字化转型前夜

痛点与选择

回看上海大学的财务数字化转型之路,不难发现传统用车报销模式下效率与合规层面的隐忧:

● 流程繁琐:员工需手动填写市内差旅结算单,填写出差人、出差时间、发票金额、经费项目等,同时规范粘贴车票。纸质发票堆积如山,财务审核耗时耗力;

● 管理盲区:线下用车数据难追溯,业务真实性审核难度较大;

● 资源浪费:大量时间耗费在贴票、审票环节,财务人员难聚焦核心工作。

值此背景,上海大学选择滴滴,有四大核心考量:

● 合规适配性:滴滴企业版提供标准化数据接口,无缝对接财务管控系统,满足全流程线上管控需求;

● 规模与口碑:上海大学同步开启多家服务商考察,发现滴滴具备过硬的技术能力与成熟的售后服务,能够快速响应用车需求,保障系统稳定性,降低高校试错风险;

● 数据安全:作为国内商旅行业首家拿到SOC 2 TypeⅡ鉴证报告的服务商,滴滴从网络和系统安全保障、到数据全生命周期管理,再到个人信息保护,全方位保障每个环节的信息安全

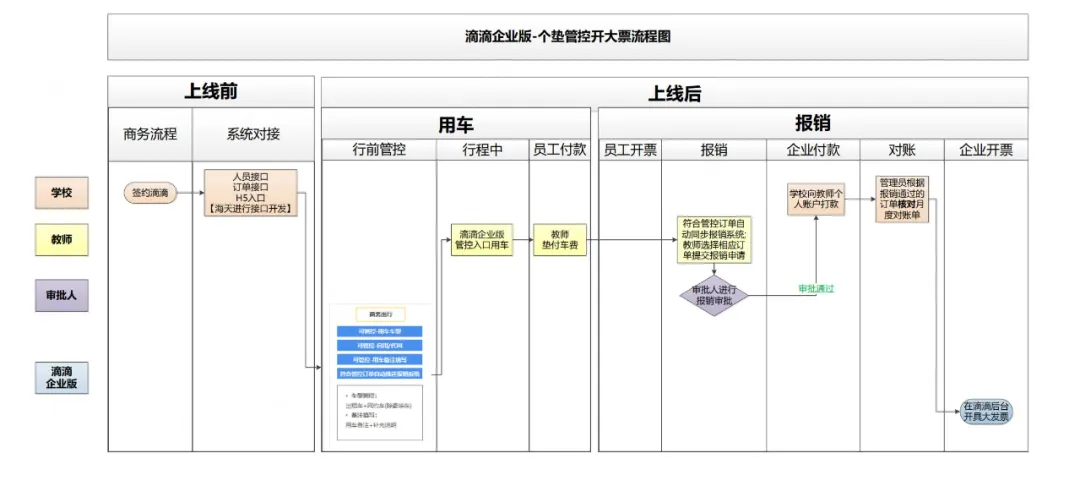

● 创新方案匹配:首创适应高校生态的“个人垫付+高校开大票”模式,精准解决高校报销痛点,成为全国首家落地该方案的高校。

最佳实践

数字化管控如何重塑高校市内出行体验

制度层面,借助滴滴企业版,上海大学完成从“人治”到“智治”的转型升级:

● 规则嵌入系统:用车通过市内出行平台,填写用车备注,系统自动校验合规性,违规订单无法提交;

● 全流程线上化:行程数据实时同步报销系统,员工一键勾选订单申请报销,经项目负责人审核业务真实、合理性后,财务审核报销,效率提升80%。

效率与监管层面,随着“个人垫付+高校开大票”模式的落地,一张大票终结了此前票据海洋的历史——

● 行业首创组合方案:滴滴为上海大学提供统一开大票服务,财务结束了埋头数“差头票”的历史,极大减少了票据核算工作量;

图为:上海大学与滴滴合作的创新管控方案

● 透明化管控:行程时间、路线、车型全记录,杜绝虚假报销。数据与税务系统直连,确保发票真实合规。

用户体验层面,教职工仍需垫付,但体验与企业支付环境下无异,事后无需开票报销。同时,在用车类型有多种选择,使得便捷与规范并行:

● 无需个人开票:教职工垫付车费后,系统自动归集数据,省去手动开票步骤;

● 多场景、品类覆盖:支持出租车、网约车等多种车型,满足不同用车场景需求,如调研考察、市内参会等。

成果与启示

高校财务数字化转型的标杆实践

随着上海大学公务出行用车数字化转型项目的成功,不同高校纷至沓来,如上海对外经贸大学、上海政法大学、汉江大学等,了解上海大学的实践成果:

● 效率跃升:财务审票工作量减少80%,单据报销时长从以天为单位缩短至分钟级;

● 合规管控:用车人、用车区域、用车金额、支付记录等业务要素,可通过平台全过程监管;

● 模式创新:作为《基于大智移云的高校管理会计数字化转型——上海大学应用管理会计转型案例》的一部分入选2023年财政部管理会计案例;

● 福利加磅:每年开学季、毕业季,滴滴向上海大学发放因公、因私用车优惠券。高校节约经费,教职工个人用车同享实惠;

上海大学的创新实践,为其他高校的数字化转型提供了可供参考的样板:

● 拥抱开放生态:选择具备多种标准数据接口的大型服务商,享受安全稳定的服务保障;

● 平衡合规体验:以技术手段嵌入管控规则,而非依赖人工约束。同时技术方案可以因地制宜,如“个人垫付+高校开大票”的管控模式;

● 敢为人先:高校虽非商业机构,但可借鉴企业级方案优化管理。

在此服务过程中,滴滴也进一步提升了对于高校群体的服务价值,开创了诸多服务先河,如首个适配高校财务制度的管控体系。滴滴将持续以出行数字化为切口,助力高校构建全域智慧管理生态。

上海大学的实践证明,通过借鉴企业数字化转型思路,引入以滴滴为代表的平台,可实现在严守财务合规底线的同时,释放管理效能,更以“先行者”姿态为全国高校树立标杆。

未来,随着教育财务数字化的深入,滴滴将持续以创新方案,助力更多高校打破管理桎梏,迈向“智慧治理”新时代。

出行服务

出行服务 因公用车

因公用车 用车管理

用车管理 服务保障

服务保障 产品定价

产品定价 商旅服务

商旅服务 会议旅游

会议旅游 快速开通

快速开通 高管权益

高管权益 员工权益

员工权益 企业版积分

企业版积分 省立返

省立返 加班出行

加班出行 差旅出行

差旅出行 代叫出行

代叫出行 包车出行

包车出行 代驾出行

代驾出行 出行券

出行券 报销方案

报销方案 渠道伙伴招募

渠道伙伴招募 生态伙伴招募

生态伙伴招募 开放平台

开放平台 企业微信

企业微信 最新动态

最新动态 企业介绍

企业介绍 下载App

下载App